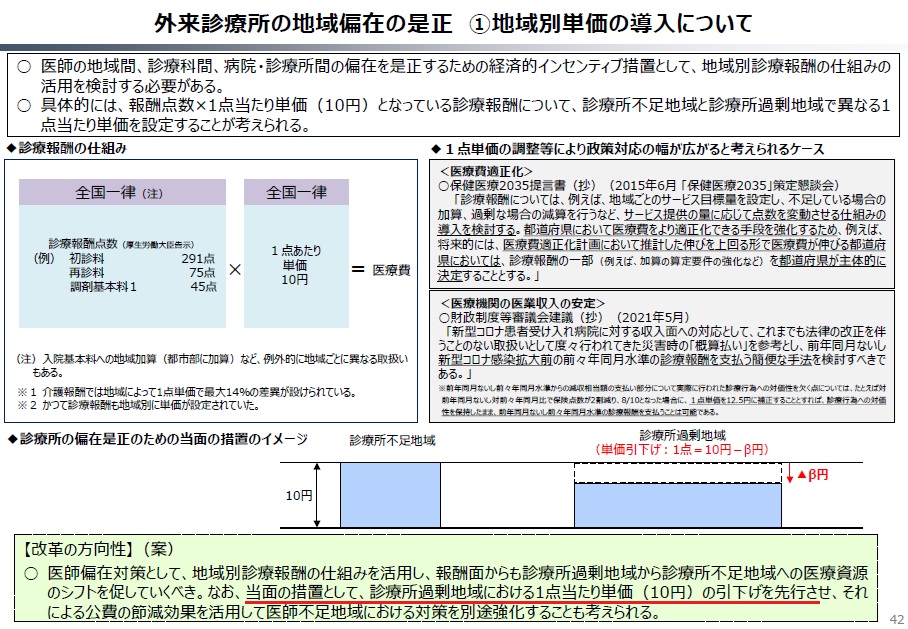

4月23日財政審で、医師偏在対策に関する診療報酬上の措置として、従前からの財務省の主張である、地域別診療報酬の仕組みの活用が改めて提示されています。

X上では、「1点8円になったら、経営がなりたなない」と医クラの方たちが色めき立っていますが、上記を見る限り1点8円とは書いていませんし、下記会見を見る限り、そういった具体的な話はでていないようです。(ソースはどこだったんだろう)

【m3com医療維新 2025.04.24】

「病院勤務医から開業医にシフトしない診療報酬体系」など主張、財務省

財政審増田分科会長代理「特に診療所の経営情報の見える化が不十分」

https://www.m3.com/news/iryoishin/1270116

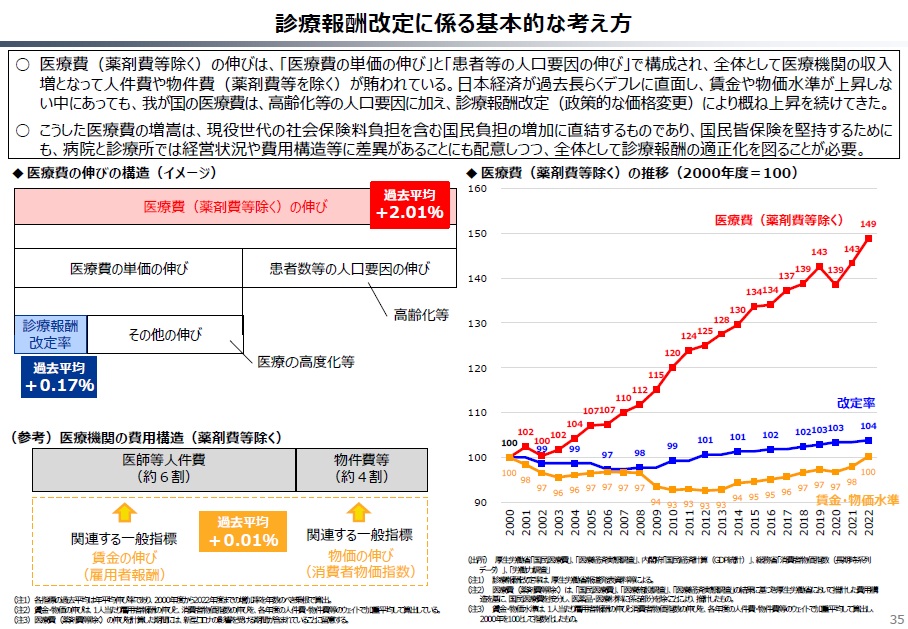

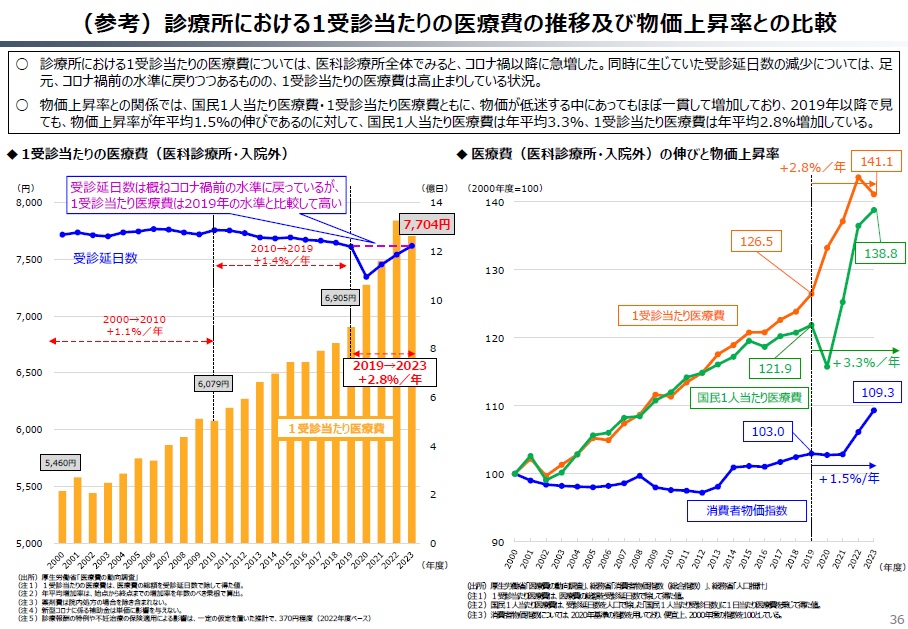

ただ、医療費全体をみると、これまでの賃金や物価水準からみて医療費が増え続けていることは確か(財務省による恣意的データかもですが)のようで、都市部への偏在と合わせて、何らかの対応策をしないといけないことは確かだと思います

おそらく都市部など効率的に経営しているところから、過疎地にフィーを配分して、医師や医療機関の偏在を是正したいのでしょう。

そういう観点で行くと、調剤も同様で、マンツーマンで効率的やっているところだとか、処方箋自体が多い都市部の調剤基本料にさらなるテコ入れが入ることを想定しないといけないと思います。

これまではそういった是正をしようとする動きを政治力で何とかしようと業界団体が働きかけていましたが、コロナ禍以降の医療全体への不信からの民意から政治も何らかの対応をしないといけなくなるかもしません。

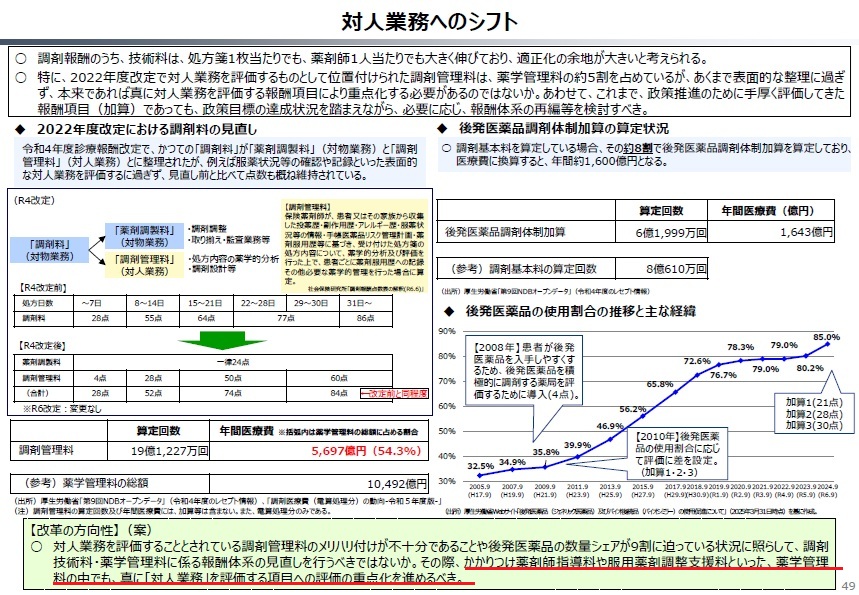

調剤については、前記事でも紹介しましたが、調剤基本料の見直しと対人業務へのシフト、リフィルの推進(対応)が焦点となりますが、今の状況の下で対人業務やリフィル対応がカバーするかどうかは懐疑的です。

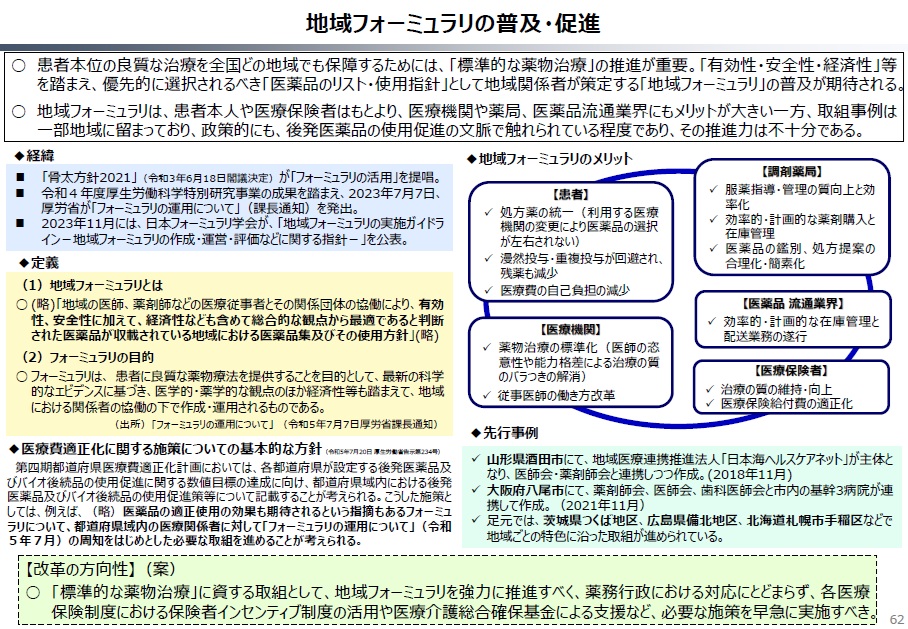

ここで対人業務については、かかりつけ薬剤師指導料や服用薬剤調整支援料を掲げていますが、前者は本当に実効性あるものになっているか、後者は医療機関との関係性や、何処にあるかという場所の環境、さらにはポリファーマシーへの対応の基準となるフォーミュラリやガイドラインの重視がされていないという現状があります。

今回の資料でもファーミュラリについてはこういったものが示されていますが、一般化するにはやはり強力な医師の処方権に対して支払い側がモノを言いにくい状況も変える必要があるのではないでしょうか。

薬剤費はおそらく対象外になるとは思いますが、仮に地域別診療報酬の仕組みが導入すれば、おそらく都市部などの調剤基本料に何らかの影響が及ぶことは避けられないと思います。

一方で、もし導入された場合、定率負担という今の仕組みのままだと住んでいる場所によって負担金が異なるということが生じます。

また自己負担が、相対的に下がることにもつながるので、患者にとってはいままで安く医者にかかることにつながり、医療需要を増やすのではという指摘もあります。

いずれにしても法律を変えて、定率ではなく定額を基本とした自己負担のあり方についても検討していかないと思います。(加算などは自己負担からは除外する)

今回の話とこの件(この記事へのインフレっション、リプライ、エンゲージメントがすごい)を受けて、「診療報酬を引き下げるのであれば、湿布薬の保険給付の見直しを」などの声も高まっています。

記事見たけど、薬価を引き上げて、選定療養で50%以上の負担を求めたうえで、保険給付を維持すればいいのでは

もちろん零売を可能にする必要もあるけどねhttps://t.co/bDiqvyN7wV

— 小嶋 慎二@community pharmacist (@kojima_aponet) April 26, 2025

国の政策に従い、しっかり加算を算定して実績を示せば、報酬は守られるのではなく、薬局への影響を考え、分科会長代理の発言(→m3com記事)にあるようにセルフメディケーション支援など、今後とるべく策を私たちも提案していかないといけないと思います。

関連情報:

https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/material/20250423zaiseia.html

(財政制度分科会・財務省 2025.04.23開催)

TOPICS:

2025.04.23 2025年改定に向け財務省が改革の方向性を提示(財政審)(Update)

2025年04月27日 12:34 投稿