既にご存じかと思いますが、厚労省の新たな地域医療構想等に関する検討会は2024年12月18日に、「新たな地域医療構想に関するとりまとめ」を公表しています。(Xに2024.12.18に投稿したものを基に再構成しました)

【厚労省 2024.12.18】

「新たな地域医療構想等に関する検討会」のとりまとめを公表します

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_47465.html

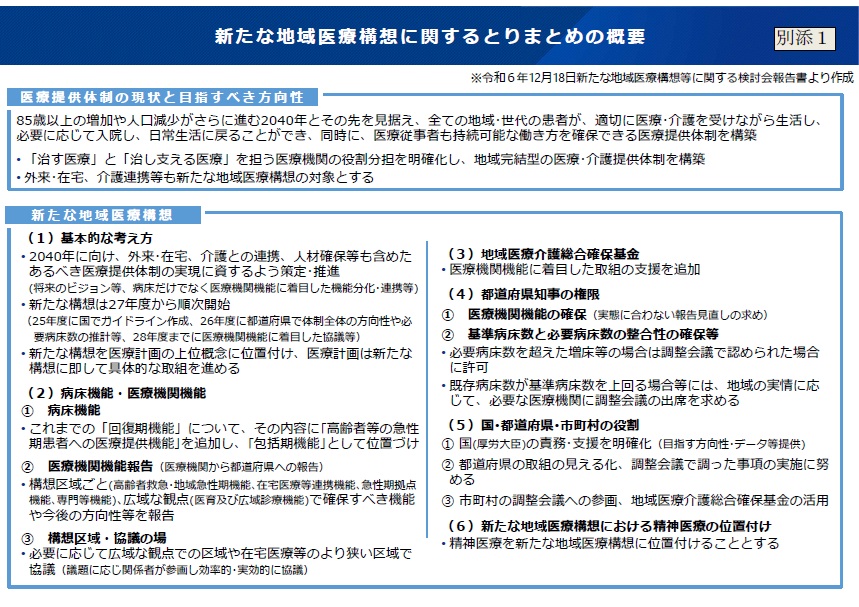

とりまとめでは、

- 2040年頃の医療をとりまく状況と課題

- 現行の地域医療構想の評価と課題

- 医療提供体制の現状と目指すべき方向性

- 新たな地域医療構想

などについてが記されています

2040 年頃の医療をとりまく状況と課題では、

- 医師や看護師等の医療従事者の確保が困難となっている中、2040 年に向けて、さらなる生産年齢人口の減少に伴い、医療従事者確保の制約が増す中で医療提供体制の確保が必要となり、働き方改革等による労働環境の改善や、医療 DX、タスクシフト・シェア等の推進が重要となる。

- 歯科医師、薬剤師、看護師等の医療従事者についても、将来にわたって医療提供体制を確保するため、その養成のあり方や偏在等の課題、専門性を発揮した効果的な活用の重要性が指摘されている。

とまでは書かれてはいますが、具体的なタスクシフト・タスクシェアについてまでは示されていませんでした。

この検討会、構成員は病院団体や自治体の代表、大学の研究者のほか、介護・看護関係の代表はいるものの、歯科、薬剤師は蚊帳の外。

全体的に医師の偏在や過剰な病床の問題、外来医療・在宅医療、高齢者医療、介護との連携等の話ばかりで、今問われているプライマリケアはどうあるべきかの議論が少なかったように思います。

12月18日に開催された第114回社会保障審議会医療部会でも、この件について取り上げられています

【厚労省 2024.12.18開催】

第114回社会保障審議会医療部会

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_47469.html

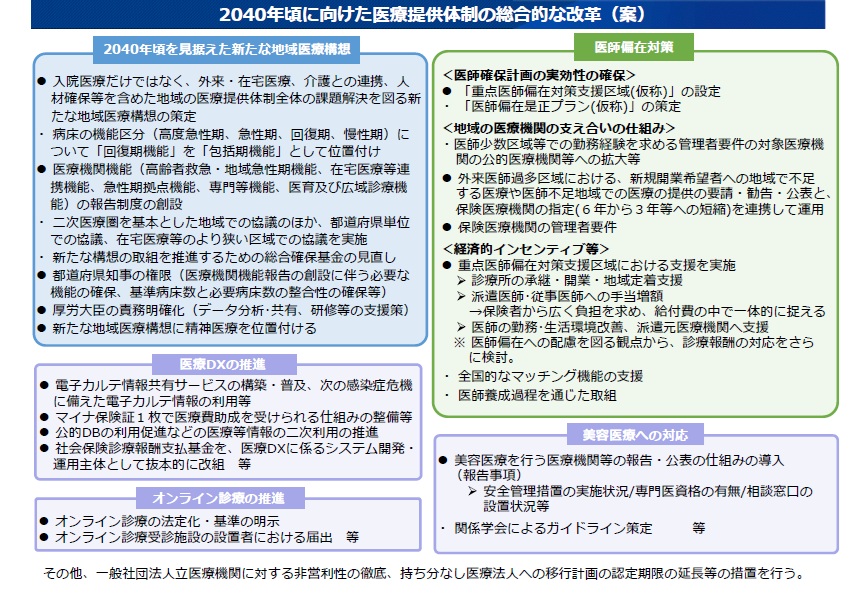

2040年頃に向けた医療提供体制の総合的な改革に関する意見 案

https://www.mhlw.go.jp/content/10801000/001357466.pdf

議事録

https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212218_00075.html

DXやオンライン診療で、持続可能な医療供給体制が作れると考えているようですが、将来の開業医の成り手とか、プライマリケアはどうするのかの議論が抜け落ちているように思いました。

国の審議会は外来医療の需要は減るという予測、焦点は高齢者医療、だから医療提供体制における特に若い人のプライマリケアはどうでもいいのかもしれません。

薬剤師委員も、(病院)薬剤師確保や訪問薬剤管理指導についても明記をといった発言をしていましたが、そういったことだけで本当に良いのでしょうか。

病院業界の事情はよくわからりなせんが、民間病院は生き残りのためにこれに従わざるをえないのでしょう。

一方で、医療提供体制の持続性と言いながら、要件や実績、連携などのために、いかにリソースやコストが割かれるのかをお偉い人はどこまで考えているかと思います。

薬価引き下げを行うことで、こういったところに財源をあてている感がぬぐえませんが、地域包括ケアの理想の実現のためにさまざまなリソースが割かれていることにも、多くの関係者が異議を唱えるべきではとも思いました。

2025年04月23日 11:30 投稿