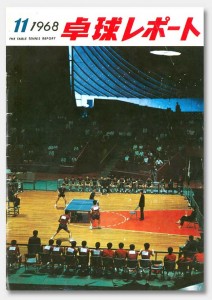

1968年11月号の機関誌・卓球レポートが出てきた。今からおよそ43年前の私が表紙の一角に写っている。秋季関東学生リーグ戦4日目=専修大対早稲田大の3番ダブルス、伊藤・河野組と河原・松村組(一番手前が私)の命運をかけた戦いだった。当時の日本の卓球界は大学生が主流を成し、大学を制する者が日本を制し、また、世界を制していた。この時の対戦相手の伊藤・河野選手とも日本及び世界チャンピオン。今ではオリンピックのゴールドメダリストとも言える。この試合はセットオールの末1本を争うシーソーゲームとなり、卓球界では絶賛の評価を受けたが、1本を先行できなかった自身を、河原君とともに非常に悔やんだ事を記憶している。負けは負け、勝負の厳しさを再三味わった。

1968年11月号の機関誌・卓球レポートが出てきた。今からおよそ43年前の私が表紙の一角に写っている。秋季関東学生リーグ戦4日目=専修大対早稲田大の3番ダブルス、伊藤・河野組と河原・松村組(一番手前が私)の命運をかけた戦いだった。当時の日本の卓球界は大学生が主流を成し、大学を制する者が日本を制し、また、世界を制していた。この時の対戦相手の伊藤・河野選手とも日本及び世界チャンピオン。今ではオリンピックのゴールドメダリストとも言える。この試合はセットオールの末1本を争うシーソーゲームとなり、卓球界では絶賛の評価を受けたが、1本を先行できなかった自身を、河原君とともに非常に悔やんだ事を記憶している。負けは負け、勝負の厳しさを再三味わった。

大阪府立体育館での全日本大学対抗準決勝の対日大戦は、私の逆転勝利で決勝戦へ進出。個人戦では、東京選手権(全日本オープン)で世界チャンピオン・伊藤選手と8位決定戦、また、全日本選手権には東京都代表となって出場、中央大・阿部主将とのランキング決定戦等々、思い出は走馬灯のように蘇る。私は国際選手の壁を打ち破る事はできなかったが、今は実に懐かしい。一流企業二社に就職は内定していた。「マツは(本格的選手として)スタートが遅かったから3年間だけ東京に残れ」と、日本卓球協会の要職を務めていた大先輩のアドバイスもあったが、諸般の事情で足利へ戻った。およそ3年後、高校・大学時代、卓球の日本代表として国際試合で活躍した今の妻と結婚した。生年月日が夫婦とも1946年11月1日である。極めてめずらしいと思っている。

私は東小学校を終えて第二中学校に入学。最初はバスケットボール部に所属したが、卓球部顧問の堀江孝治先生から「二中で勉強が1番になっても、その程度の者は県内に何百人といる。お前は卓球をやれば栃木県で1番になれる」―と。当時、県で連続優勝を重ね無敵を誇る二中だったが、堀江先生の言葉どおり私は2年・3年でレギュラー・主将として県大会優勝を果たした。足利高校普通科に入学しても卓球を継続した。県ではシングルス・ダブルスともトップになった。足高は当時、進学校として著名であり、東大をはじめ国立・私立の有力大学に多くの先輩を送り出していた。「みんなは戦争をやっているのと同じだ。勝たなければならない。勉強に勉強だ」と、大方の先生はこのように毎日ゲキを飛ばした。運動部に所属する生徒は商業科に多く、普通科は数える程度だったが、私は3年時の12月の全日本ジュニア選手権に県代表として出場するまで続けた。これには先生方や同級生もあきれていたようで、この旅費を職員室に受け取りにいくと「松村、お前は何をやっているんだ。インターハイに続けて今度は全日本か?」と、複数の先生からお叱りを受けた事を覚えている。東京の台東体育館には引率なしの1人で、だった。私自身はスポーツマン精神を醸成し、タバコも吸わず、まともな高校生と思っていたが、進学校としては“変人”の扱いを受けていたようだ。ただ、3年時のクラス担任・北川進五先生(後の足髙校長)は、私の個性を活かす進路を奨励してくれていた。当時、「勉強のできる者が必ずしも頭の良い者とは限らない」との持論を形成して以来、私は現在でもそう確信している。

私は東小学校を終えて第二中学校に入学。最初はバスケットボール部に所属したが、卓球部顧問の堀江孝治先生から「二中で勉強が1番になっても、その程度の者は県内に何百人といる。お前は卓球をやれば栃木県で1番になれる」―と。当時、県で連続優勝を重ね無敵を誇る二中だったが、堀江先生の言葉どおり私は2年・3年でレギュラー・主将として県大会優勝を果たした。足利高校普通科に入学しても卓球を継続した。県ではシングルス・ダブルスともトップになった。足高は当時、進学校として著名であり、東大をはじめ国立・私立の有力大学に多くの先輩を送り出していた。「みんなは戦争をやっているのと同じだ。勝たなければならない。勉強に勉強だ」と、大方の先生はこのように毎日ゲキを飛ばした。運動部に所属する生徒は商業科に多く、普通科は数える程度だったが、私は3年時の12月の全日本ジュニア選手権に県代表として出場するまで続けた。これには先生方や同級生もあきれていたようで、この旅費を職員室に受け取りにいくと「松村、お前は何をやっているんだ。インターハイに続けて今度は全日本か?」と、複数の先生からお叱りを受けた事を覚えている。東京の台東体育館には引率なしの1人で、だった。私自身はスポーツマン精神を醸成し、タバコも吸わず、まともな高校生と思っていたが、進学校としては“変人”の扱いを受けていたようだ。ただ、3年時のクラス担任・北川進五先生(後の足髙校長)は、私の個性を活かす進路を奨励してくれていた。当時、「勉強のできる者が必ずしも頭の良い者とは限らない」との持論を形成して以来、私は現在でもそう確信している。

受験する大学は早大のみと決めていた。親戚には慶応大が多いが、わが家は父をはじめ兄達が早大、姉はすぐ近くの日本女子大で、校歌・都の西北が家庭内に充満していた。私は他の大学に関心がなく、エビチャのユニホームを着て卓球をやる事を夢見ていた。インターハイ・関東大会・全日本ジュニア等の試合会場で中央・日本・国学院・芝浦工大等から受験するよう勧誘されたが、肝心の早大からはなく、2か月間は毎日のように徹夜で、日本史と英語に集中して猛勉強した。早大4学部を受験したが、日本史だけはいずれも満点に近かったと思う。でも甘くはなく教育学部だけに合格、まぁ、一応念願は達成した。私は“受験地獄”の認識は全くない。

早大卓球部に入って間もなく監督や4年のマネージャー(主務)から「マネージャーを務めると社会に出て役立つ。レギュラーになれなくても辞めるなよ」と、激励?を受けた。一瞬内心で「冗談じゃない、俺は選手をやるために入ったんだ」と、自身に言い聞かせた。1年後、国際選手を除いて部内の予備戦で全勝した私は、2年時の春季リーグ戦に起用されて勝利、以来レギュラーの位置を確保した。監督が言った。「お前はこうなると思っていた」―と。

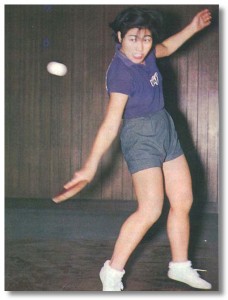

何回かの栃木県代表としての国体出場も含め、「全日本」を常に意識して日々汗をかいていた私は、これがその後の生き方に陰に陽に大きく影響したのではないかと思っている。日夜、スポーツ卓球が私の青春時代だった。

何回かの栃木県代表としての国体出場も含め、「全日本」を常に意識して日々汗をかいていた私は、これがその後の生き方に陰に陽に大きく影響したのではないかと思っている。日夜、スポーツ卓球が私の青春時代だった。

山野草のシラン・ナルコユリ・カキツバタ等の姿が、2人の娘の幼児の頃のようで可愛い。

最近のコメント